发布时间:2025-08-23

发布时间:2025-08-23 点击次数:

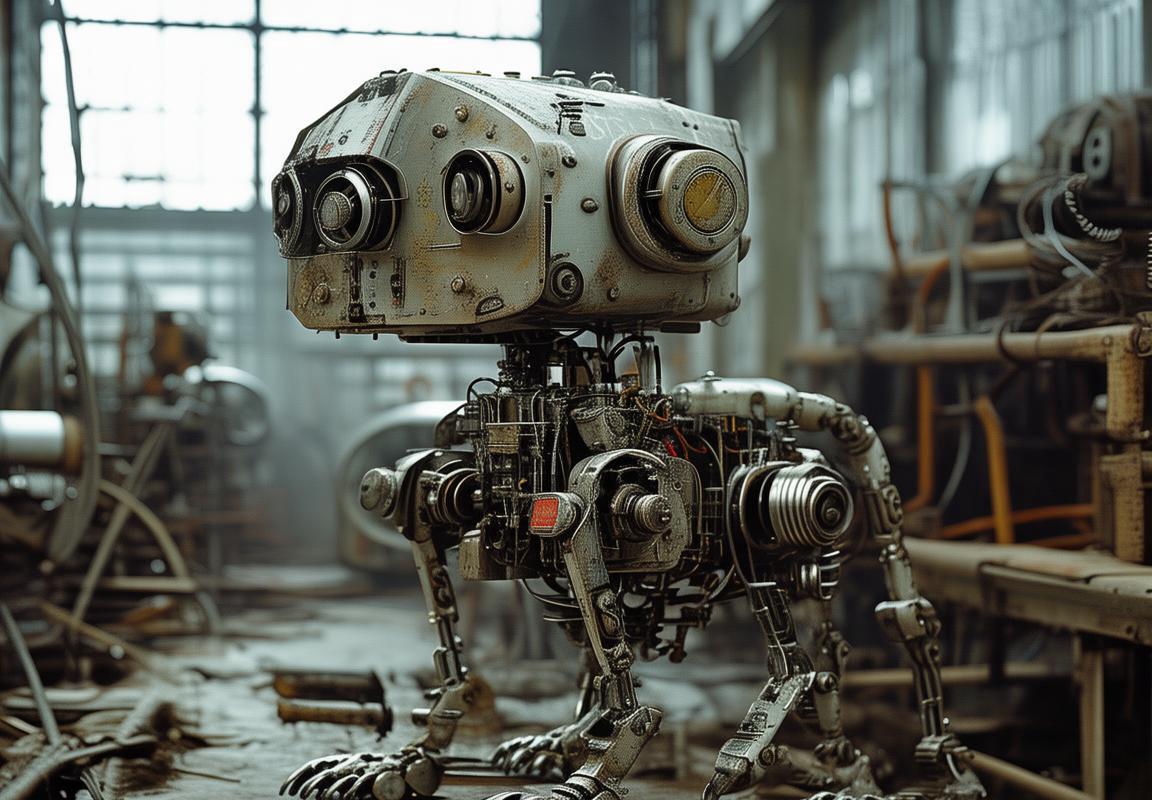

点击次数: 随着科技日新月异,机器人从工业流水线到家庭日常,逐渐成为我们生活中不可或缺的一部分。然而,当这些机器展现出类似人类的智能和自主行为时,一个严肃的议题浮出水面:机器人是否应该拥有法律人格?这不仅关乎机器人的权益保护,更涉及伦理、法律和社会结构的深刻变革。

随着机器人技术的进步,它们在社会生活中的作用日益显著,从工业到服务领域,机器人已成为不可或缺的一部分。然而,随着机器人的智能提升,是否赋予它们法律人格成为了一个新的伦理和法律问题。

赋予机器人法律人格的支持者认为,这样做可以保护它们的权益,防止被不当使用或损害。但反对者担忧,这可能导致机器人拥有与人类相似的权利,引发法律和伦理上的混乱。

争议的核心在于如何界定机器人的“意识”和“意志”,以及如何平衡机器人权利与人类社会的利益。这一问题的解决需要跨学科的合作,包括法学、伦理学、人工智能等领域的专家共同探讨。

赋予机器人法律人格,旨在保护其权益,避免滥用。这背后意义深远,但挑战重重。界定机器人的“意识”和“意志”是核心难题,缺乏明确标准。同时,机器人权利的保护可能影响就业结构,引发伦理和法律混乱。如何在维护机器人权益与人类利益间找到平衡,是当前亟待解决的问题。